Construire sur un terrain en pente ? Le guide pour transformer ce casse-tête en maison de rêve.

J’ai récemment bloqué sur les photos d’une maison juste incroyable. Littéralement accrochée à une pente raide, elle surplombait un lac avec une vue à tomber par terre. Pour quelqu’un comme moi, qui a passé plus de trente ans sur les chantiers, de la petite rénovation au projet d’une vie, ces images racontent une histoire bien plus profonde qu’une simple belle architecture. Je vois les défis techniques, les choix de matériaux malins et les heures de réflexion qu’il a fallu bien avant le premier coup de pelle.

Contenu de la page

- 1 Étape 1 : L’étude de sol, le point de départ non négociable

- 2 Étape 2 : Les fondations et l’eau, l’ancrage vital de votre maison

- 3 Étape 3 : La structure, un jeu d’équilibre intelligent

- 4 Étape 4 : Lumière et vue, ou comment ne pas transformer son salon en fournaise

- 5 La dure réalité : le budget et le quotidien

- 6 La paperasse : le parcours du combattant administratif

- 7 Le facteur humain : comment choisir la bonne équipe

- 8 Au final, c’est un dialogue avec le lieu

- 9 Bildergalerie

Ce genre de projet, c’est l’exemple parfait pour parler sans filtre de ce que ça implique de bâtir sur un terrain jugé « difficile ». Que vous soyez dans les Alpes, sur la côte bretonne ou au milieu des vignes, les fondamentaux restent les mêmes. Alors, attachez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble, des fondations jusqu’au dernier détail.

Étape 1 : L’étude de sol, le point de départ non négociable

Soyons clairs : sur un terrain en pente, le sol est votre premier (et plus grand) défi. Et la première chose que je dis à quiconque envisage d’acheter une telle parcelle est : « Faites faire une étude de sol géotechnique ! ». Je sais, je me répète, mais c’est crucial.

Ce n’est pas une option. C’est votre assurance-vie contre une catastrophe financière.

Pourquoi cette étude est votre meilleur investissement

Une étude géotechnique sérieuse (on parle souvent de G2 AVP, pour la phase avant-projet) va tout vous dire sur la nature de votre terrain. Est-il rocheux, argileux, instable ? Y a-t-il un risque de glissement ? Comment l’eau circule-t-elle sous terre ? Franchement, ignorer cette étape, c’est comme partir en mer en pleine tempête sans carte ni boussole. On s’en remet au hasard, et en construction, le hasard coûte toujours une fortune.

Bon à savoir : Une étude de sol de ce type coûte généralement entre 1 500 € et 3 000 €. Ça peut piquer au début, mais cette somme peut vous éviter 50 000 € de surcoûts imprévus sur les fondations. J’ai personnellement vu un chantier arrêté net pendant des mois à cause de cavités souterraines non détectées. L’étude l’aurait révélé tout de suite.

Astuce peu connue : Avant même de dépenser un centime, faites ce premier diagnostic gratuit. Allez sur le site officiel georisques.gouv.fr, tapez l’adresse du terrain qui vous intéresse et regardez le niveau de risque pour le « retrait-gonflement des argiles ». Ça vous donne déjà une première idée !

Étape 2 : Les fondations et l’eau, l’ancrage vital de votre maison

Sur un terrain plat, on fait souvent des fondations simples. En pente, oubliez. La maison doit être ancrée comme un navire au port pour résister à la gravité et à la pression de la terre. Et puis, il y a l’eau…

Des fondations sur-mesure, obligatoirement

Il faut aller chercher le « bon sol », celui qui est stable, parfois très en profondeur. Pour ça, on utilise souvent des techniques spécifiques :

- Les micropieux : Imaginez des sortes de racines en acier et béton qu’on vient forer très profondément dans le sol pour ancrer solidement la structure.

- Les longrines sur plots : On coule des piliers en béton jusqu’à la couche de sol stable, puis on pose dessus de grosses poutres en béton armé sur lesquelles la maison reposera.

Ensuite, les murs qui sont en contact avec la terre doivent être extrêmement costauds, souvent en béton armé, pour résister à la poussée. Leur étanchéité et leur drainage doivent être absolument parfaits. C’est un domaine régi par des règles de l’art très strictes (le fameux DTU 20.1, la bible de la maçonnerie), et la moindre erreur peut causer des infiltrations dévastatrices des années plus tard.

Maîtriser l’eau, cet ennemi invisible

Sur une pente, l’eau de pluie dévale. Il est IMPÉRATIF de la gérer avant qu’elle n’atteigne votre maison. Un bon système de drainage, c’est une obligation. Imaginez-le comme une gouttière enterrée qui protège votre maison.

En général, ça comprend un drainage en amont (une tranchée remplie de graviers à quelques mètres au-dessus de la maison) pour intercepter les eaux de ruissellement, et un drainage tout autour des fondations. Une fois les travaux finis, on ne le voit plus, mais c’est lui qui assure la longévité de votre maison.

Ah oui, et cette eau collectée, où va-t-elle ? Selon les règles locales, elle peut être dirigée vers le réseau public, un puisard (un puits qui la disperse dans le sol plus loin), ou un système de récupération d’eau de pluie. C’est un point à vérifier avec votre constructeur !

Étape 3 : La structure, un jeu d’équilibre intelligent

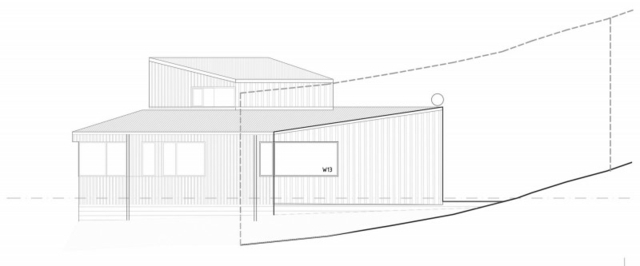

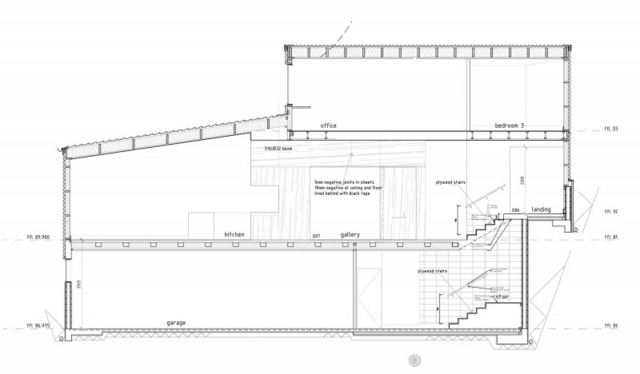

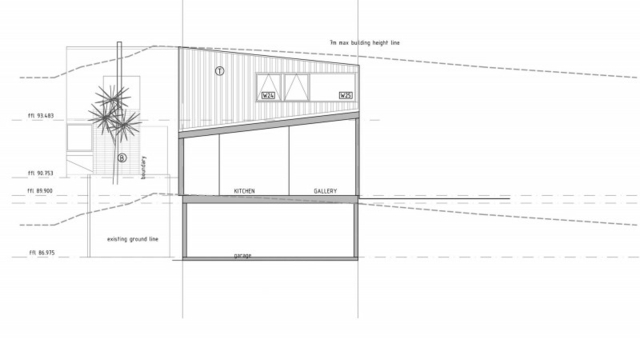

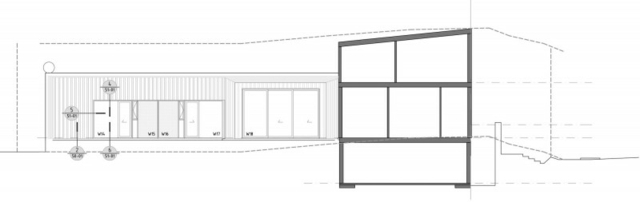

Pour la maison qui m’a tant plu, les concepteurs ont opté pour une structure mixte bois et acier. C’est un choix hyper malin sur un terrain complexe.

Les super-pouvoirs de l’ossature bois

Une maison à ossature bois est beaucoup plus légère qu’une construction classique en parpaings. Cette légèreté, c’est un cadeau du ciel en pente, car elle réduit la charge sur les fondations. En plus, les éléments sont souvent préfabriqués en atelier, ce qui permet un montage rapide et un chantier plus propre. C’est encadré par des normes précises (le DTU 31.2 pour les curieux) qui garantissent la qualité.

Attention ! La construction bois ne pardonne aucune erreur d’étanchéité. La pose des films pare-pluie à l’extérieur et pare-vapeur à l’intérieur doit être maniaque. La moindre faille et c’est la porte ouverte à la condensation et, à terme, au pourrissement. La précision est la clé du succès.

L’acier pour la vue et la solidité

L’acier, lui, permet de créer de très grandes ouvertures sans avoir besoin de poteaux partout. C’est grâce à lui qu’on obtient ces immenses baies vitrées et ces espaces ouverts qui donnent sur le paysage. L’acier pour la structure, le bois pour le reste… un duo de choc.

Le piège ? L’acier est un excellent conducteur thermique. Mal isolé, il crée un « pont thermique », une sorte d’autoroute à froid qui traverse votre mur. Bonjour la condensation et les moisissures ! Pour éviter ça, les pros installent des rupteurs de ponts thermiques. C’est un petit détail technique qui a un coût, mais qui est absolument indispensable pour votre confort.

Étape 4 : Lumière et vue, ou comment ne pas transformer son salon en fournaise

Le clou du spectacle, évidemment, ce sont ces vues panoramiques. Mais gérer d’immenses baies vitrées, c’est tout un art.

Le verre est lourd, il faut des châssis ultra-performants, souvent en alu. Le triple vitrage est presque devenu la norme pour une bonne isolation en hiver. Mais le vrai défi, c’est l’été. Les réglementations thermiques actuelles sont d’ailleurs très strictes sur le confort d’été.

Pour éviter l’effet de serre, il y a plusieurs stratégies, chacune avec ses avantages et ses inconvénients :

- La conception bioclimatique : C’est la solution la plus élégante et la moins chère sur le long terme. Un simple débord de toit bien calculé peut bloquer le soleil haut de l’été tout en laissant entrer ses rayons chauds en hiver. Coût initial faible, efficacité redoutable.

- Le vitrage à contrôle solaire : C’est un verre qui a reçu un traitement spécial pour filtrer une partie des rayons du soleil. C’est efficace, mais c’est plus cher et ça filtre aussi un peu la lumière en hiver, quand on en voudrait plus.

- Les protections solaires extérieures : C’est la solution la plus flexible et performante. Des brise-soleil orientables (BSO), des volets ou des stores extérieurs permettent de moduler la lumière et la chaleur comme on veut. C’est un investissement (comptez plusieurs milliers d’euros pour une grande baie), mais le confort est incomparable.

De mon expérience, l’esthétique ne doit jamais primer sur le bon sens. J’ai un souvenir cuisant d’un client qui a insisté pour une façade tout en verre plein ouest, contre notre avis. Le premier été, son salon était inutilisable après 16h. On a dû revenir installer des BSO hors de prix… Une leçon apprise dans la douleur (et la chaleur).

La dure réalité : le budget et le quotidien

Une maison en pente, c’est un rêve, mais il faut être transparent : ça coûte plus cher. Ignorer ça, c’est le meilleur moyen de se planter.

Le budget : attendez-vous à un solide surcoût

En moyenne, il faut prévoir un surcoût de 15% à 30% par rapport à un projet identique sur terrain plat. Concrètement, pour une maison qui coûterait 300 000 € sur du plat, attendez-vous à un budget final entre 345 000 € et 390 000 €.

Les postes qui explosent ?

- Les études techniques (sol, structure…).

- Le terrassement et les fondations : C’est le plus gros morceau. Ça peut facilement passer de 30 000 € sur un terrain simple à plus de 70 000 € ici.

- L’accès au chantier : Amener les camions, installer une grue… tout est plus compliqué, donc plus cher.

- Les murs de soutènement et le drainage.

L’accessibilité et le jardin

Pensez aussi à votre vie de tous les jours. Décharger les courses sous la pluie sur une allée en pente, c’est vite pénible. L’accès pour une personne à mobilité réduite peut devenir un vrai casse-tête. Et le jardin ? Il faudra créer des terrasses, des escaliers, des murets… C’est un budget supplémentaire à ne pas négliger.

La paperasse : le parcours du combattant administratif

Avant même de penser aux fondations, il y a la mairie. Le document clé, c’est le PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il peut imposer des règles spécifiques pour les terrains en pente : hauteur maximale, type de toiture, gestion des eaux de pluie…

Est-ce que le permis de construire est plus difficile à obtenir ? Pas forcément, mais le dossier devra être beaucoup plus détaillé et convaincant sur les aspects techniques (stabilité, gestion de l’eau…). Un bon architecte qui connaît la région est ici un atout majeur.

Le facteur humain : comment choisir la bonne équipe

Un projet comme celui-ci, c’est un travail d’équipe. L’architecte est votre chef d’orchestre. Le choisir, ainsi que les artisans, est la décision la plus importante que vous prendrez.

Où trouver la perle rare ?

Ne cherchez pas au hasard. Des organismes comme l’Ordre des Architectes ou l’Union syndicale géotechnique peuvent vous fournir des listes de professionnels qualifiés dans votre région. Le bouche-à-oreille auprès de gens qui ont mené des projets similaires est aussi une mine d’or.

Les 5 questions à poser à un architecte avant de signer

Pour vous aider, voici une mini-checklist à utiliser lors de vos entretiens :

- Avez-vous déjà géré des projets sur des terrains en pente similaires ? Montrez-moi des exemples. (La preuve par l’image !)

- Comment gérez-vous les imprévus budgétaires sur ce type de chantier ? (Teste sa transparence et son expérience.)

- Avec quel ingénieur structure et quel géotechnicien avez-vous l’habitude de travailler ? (Un bon pro a son réseau.)

- Pouvez-vous me donner les contacts d’anciens clients avec des projets comparables ? (Le test ultime !)

- Comment se déroulera la communication entre nous pendant le chantier ? (La clarté est essentielle pour éviter le stress.)

Et une dernière chose : fuyez les devis anormalement bas. En construction, les miracles n’existent pas. Un prix trop bas cache toujours quelque chose : des matériaux de mauvaise qualité, des impasses techniques ou du travail non déclaré.

Au final, c’est un dialogue avec le lieu

Bâtir sur une pente, c’est bien plus qu’un défi technique. C’est accepter de dialoguer avec le terrain, de s’adapter à lui plutôt que de le dominer. Si vous envisagez cette aventure, gardez ces points en tête : analysez le terrain à fond, pensez la structure intelligemment, maîtrisez la lumière et la chaleur, et surtout, entourez-vous d’une équipe de confiance.

Oui, ça demande plus de temps, plus d’énergie et plus d’argent. Mais quand vous serez dans votre salon, avec ce paysage qui s’offre à vous, vous saurez que chaque effort en valait la peine. La pente n’est plus une contrainte, elle est devenue la meilleure alliée de votre rêve.

Bildergalerie

L’un des aspects les plus critiques, souvent sous-estimé après l’étude de sol, est la gestion de l’eau. Une pente agit comme un entonnoir naturel. Un système de drainage périphérique (le fameux drain français) couplé à une membrane d’étanchéité de qualité sur les murs enterrés, comme celles de chez Siplast ou Axter, n’est pas un luxe. Il prévient les infiltrations et les problèmes d’humidité qui pourraient compromettre la structure et la salubrité de votre maison sur le long terme.

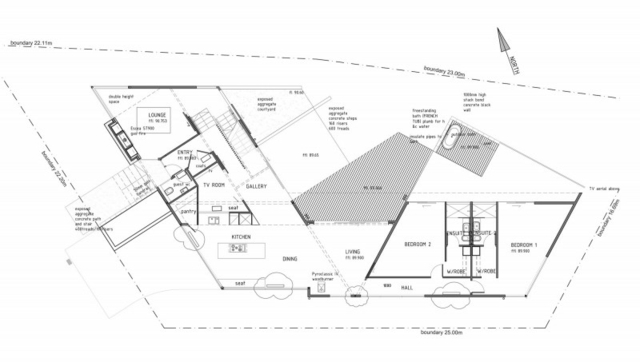

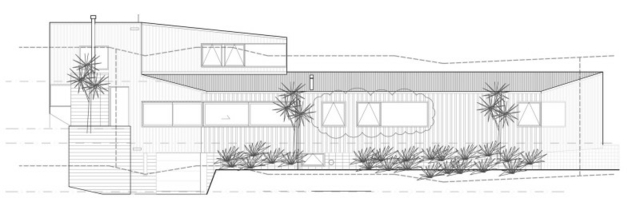

- Une vue panoramique souvent inaccessible sur un terrain plat.

- Une luminosité naturelle exceptionnelle grâce à l’absence de vis-à-vis direct.

- La possibilité de créer des espaces extérieurs étagés, comme des terrasses ou des jardins suspendus.

- Une architecture unique avec des demi-niveaux qui dynamisent les volumes intérieurs.

Le secret ? C’est de voir la pente non pas comme une difficulté, mais comme le premier élément de design de votre future maison.

Fondations spéciales : Sur une pente forte ou un sol instable, les fondations classiques ne suffisent pas. L’étude géotechnique orientera souvent vers des solutions comme les micropieux, qui ancrent la maison en profondeur dans la roche ou le sol stable, ou la construction d’un mur de soutènement en béton armé qui servira de base solide à la structure. Ces techniques, bien que plus coûteuses, garantissent une stabilité à toute épreuve.

Construire sur une pente peut engendrer un surcoût de 15 à 25% par rapport à un terrain plat, principalement dû aux travaux de terrassement et aux fondations spécifiques.

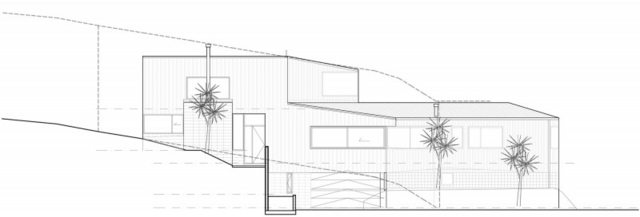

L’aménagement paysager est la touche finale qui ancre la maison dans son site. Pensez-le dès le début du projet pour optimiser les mouvements de terre.

- Utilisez les déblais pour créer des restanques ou des murets en pierre sèche.

- Plantez des espèces locales et des végétaux à enracinement profond pour stabiliser naturellement le talus.

- Intégrez des cheminements et escaliers extérieurs pour rendre le jardin praticable et charmant.

Comment intégrer la maison au paysage sans la dénaturer ?

En misant sur des matériaux qui dialoguent avec l’environnement. Un bardage en bois local (douglas, mélèze) qui grisera avec le temps, des parements en pierre issue d’une carrière voisine, ou encore une toiture végétalisée Végétal i.D. sont des choix judicieux. Ces matériaux permettent à la construction de se fondre dans le décor, créant une transition douce entre l’architecture et la nature environnante.

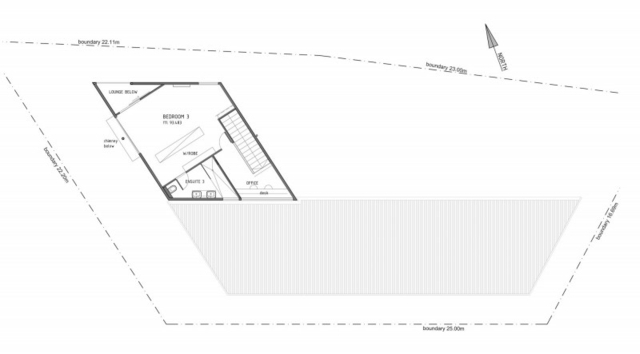

Maison encastrée : Elle s’intègre dans la pente, profitant de l’inertie thermique du sol pour une excellente performance énergétique. Idéale pour une discrétion maximale.

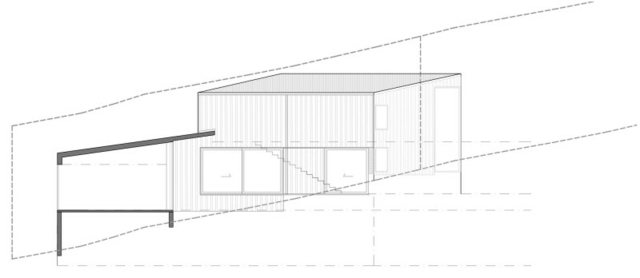

Maison sur pilotis : Elle s’élève au-dessus du terrain, minimisant l’impact au sol et le terrassement. Parfaite pour les pentes très fortes et pour aller chercher des vues spectaculaires.

Le choix dépendra de la nature du sol, de la réglementation locale et de l’esthétique recherchée.

Une maison bien orientée sur une pente exposée au sud peut réduire ses besoins de chauffage de près de 30% grâce aux apports solaires passifs en hiver.

Cela signifie concrètement que la pente devient un atout bioclimatique. En plaçant de grandes baies vitrées sur la façade aval (côté vue), vous captez la chaleur gratuite du soleil. Des avancées de toit ou des brise-soleil bien dimensionnés protègeront ensuite de la surchauffe estivale, lorsque le soleil est plus haut dans le ciel.

- Des pièces de vie baignées de lumière naturelle.

- Des vues saisissantes et dégagées depuis chaque espace.

- Une intimité totale, à l’abri des regards des voisins en contrebas.

L’astuce architecturale ? L’organisation en demi-niveaux. Cette technique, parfaitement adaptée aux terrains en pente, permet de suivre la topographie naturelle tout en créant des espaces intérieurs fluides, dynamiques et riches en perspectives.