Au-delà de l’Histoire : Les Secrets de Fabrication d’un Grand Film d’Amour

On me pose souvent la question, surtout à certaines périodes de l’année : « C’est quoi, pour toi, le meilleur film d’amour ? ». Et franchement, les gens s’attendent à une petite liste, un top 5 vite fait. Mais pour quelqu’un comme moi qui a passé une bonne partie de sa vie dans la pénombre d’une cabine de projection, cette question va bien plus loin.

Contenu de la page

Un grand film d’amour, ce n’est pas juste un bon scénario. C’est de l’alchimie pure. Un artisanat méticuleux qui donne une âme aux sentiments.

J’ai fait mes armes sur de vieux projecteurs 35 mm qui ronronnaient comme de gros chats. Je sais ce que c’est que de « sentir » un film, de le réparer à la main, je connais l’odeur de la poussière sur une bobine. Aujourd’hui, je bosse avec des serveurs numériques et des disques durs. La technologie a tout changé, c’est sûr, mais mon œil, lui, il cherche toujours la même chose : la justesse. La justesse d’une couleur, d’un son, d’un silence. Alors oublions les listes. Parlons de la fabrication de l’émotion.

La Peinture des Sentiments : Quand l’Image Crée l’Amour

L’image, c’est le premier contact. Mais attention, ce n’est pas juste un enregistrement de la réalité. C’est une toile où chaque choix technique est un coup de pinceau destiné à peindre une émotion bien précise.

De la pellicule qui craque au pixel parfait

Avant le numérique, un film était un objet. Une bande de plastique avec sa propre texture. Les réalisateurs la choisissaient comme un peintre choisit son type de toile. Pensez à ces comédies musicales classiques aux couleurs ultra-saturées du procédé Technicolor. Le rouge des robes et l’or des décors ne sont pas juste « jolis ». Ils crient la passion, le drame, l’opulence. Le réalisme est mis de côté au profit de l’émotion pure ; c’est plus grand que la vie.

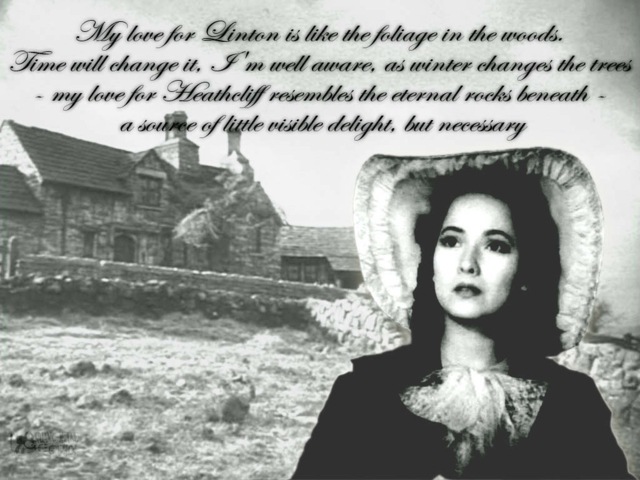

À l’opposé, le noir et blanc, loin d’être un manque, est un choix d’une puissance folle. Dans certains drames romantiques intemporels, il sculpte les visages avec des ombres dures, créant une atmosphère de nostalgie et de dilemme moral. Et puis il y a le grain de la pellicule, cette fine texture presque sableuse. Ça ajoute un côté quasi-documentaire, comme si on surprenait un moment volé. Un conseil que je donnais toujours aux apprentis : « Regarde le noir. Est-ce une simple tache sans vie ? Ou est-ce qu’il respire encore ? ». C’est toute la différence.

La psychologie des couleurs à l’ère numérique

Aujourd’hui, l’étalonnage numérique donne un contrôle total. Et cette étape est tout sauf anodine, elle joue avec nos instincts. On sait que les couleurs chaudes comme le rouge ou l’or sont instinctivement associées à la chaleur, à l’attraction. Les pros de l’image accentuent donc souvent les tons de la peau pour rendre les acteurs plus désirables et ajoutent une touche de magenta dans les scènes romantiques. Ça suscite en nous, inconsciemment, un sentiment de bien-être et d’affection.

Pensez à ce film célèbre sur une jeune femme à Paris qui voit le monde en couleurs vives. Ce n’est pas le vrai Paris, c’est un Paris de carte postale, un cocon protecteur où l’amour peut éclore. La couleur raconte déjà la moitié de l’histoire.

L’optique, ou comment la caméra « regarde »

Le choix de l’objectif, c’est le choix du regard du film. Pour faire simple, il y a deux grandes approches :

- Le look anamorphique : Il crée une image très large, avec des flous d’arrière-plan (le fameux bokeh) un peu ovales et des reflets lumineux étirés (les lens flares). Ça donne un souffle épique, presque un tableau. C’est parfait pour les grandes romances historiques où l’amour des personnages est aussi vaste que les paysages qui les entourent.

- Le look sphérique : Il offre une image plus propre, plus naturelle. Quand il est combiné à une caméra portée à l’épaule et une image un peu granuleuse, ça crée une proximité quasi-douloureuse avec le couple. On a l’impression d’être dans la pièce avec eux, ce qui rend la passion ou le déchirement terriblement réels.

D’ailleurs, certains objectifs sont carrément réputés pour leur « Look of Love » : ils créent un flou si doux qu’il isole parfaitement les personnages, forçant notre regard à se concentrer sur la moindre de leurs expressions.

Le Son de l’Amour : L’Orchestration Invisible

Ne l’oubliez jamais : le son, c’est 50% de l’expérience. Dans un film d’amour, c’est le guide invisible de nos émotions.

La musique, ce cœur qui bat

Une bande-son n’est pas qu’un simple fond musical. C’est un personnage. Il y a le leitmotiv, ce petit thème musical qui revient chaque fois qu’un couple est à l’écran, renforçant leur lien et parfois, annonçant leur destin tragique. Et puis il y a la bande-son pop, une playlist de chansons qui ancre l’histoire dans une humeur particulière et sert de journal intime au personnage. Qui n’a jamais associé une chanson à un moment clé de sa vie ? C’est exactement le même principe.

Le design sonore : l’art de créer l’intimité

Souvent, ce qu’on ne remarque pas est le plus important. Le bruiteur, en studio, recrée les sons les plus subtils pour leur donner une portée émotionnelle. Le froissement d’une robe, le bruit feutré d’une main sur un manteau, un souffle à peine audible… Ces sons créent une sorte d’hyper-réalité qui nous plonge au cœur de l’intimité du couple. Le fameux baiser sous la pluie, par exemple, est un chef-d’œuvre de design sonore : le bruit des gouttes isole le couple du reste du monde, créant une bulle où seul leur amour existe.

Le pouvoir incroyable du silence

Avec le numérique, le silence est total. C’est un outil d’une puissance redoutable. Dans certains films d’auteur, les pauses entre les dialogues sont longues, presque gênantes. Mais elles ne sont pas vides ; elles sont pleines de doutes, de désirs, de non-dits. Un bon ingénieur du son travaille autant le silence que le son. (Pour être honnête, ce silence clinique contraste avec le ronronnement constant des anciens projecteurs. Ce bruit de fond, pour moi, c’était un rappel que la matière était vivante. Parfois, il me manque un peu…)

Le Rythme du Cœur : L’Art du Montage

Le montage, c’est l’art d’organiser les plans pour créer un rythme et une émotion. Quand c’est bien fait, on ne le voit pas. On le ressent.

Le tempo du montage peut dicter notre rythme cardiaque. Une comédie romantique légère aura des coupes rapides, vives, qui créent une énergie pétillante. À l’inverse, un grand mélodrame aura des plans très longs, qui nous laissent le temps d’observer les visages, de sentir le poids de chaque décision.

Parfois, les réalisateurs cassent les règles pour créer du sens. Imaginez un film qui veut rendre crédible une relation très atypique. Le montage pourrait alterner des scènes burlesques, presque cartoonesques, avec de longs plans contemplatifs sur une musique folk. Ce yoyo émotionnel nous déstabilise et nous force à accepter cette relation hors-norme, en nous faisant ressentir son mélange unique de joie et de mélancolie.

Pellicule contre Numérique : Le Vrai du Faux

Ah, le grand débat ! Certains puristes vous diront que la pellicule a une magie irremplaçable. Pour eux, le grain, les petites imperfections, le processus chimique créent une image plus organique, plus « vivante ». Ils trouvent le numérique trop lisse, trop parfait, presque froid.

De l’autre côté, les adeptes du numérique adorent le contrôle absolu qu’il leur donne. La possibilité de faire des dizaines de prises, de modifier chaque pixel, d’effacer le moindre défaut… Pour eux, l’outil n’est qu’un pinceau plus sophistiqué au service de la vision de l’artiste. Alors, qui a raison ? Franchement, la vérité est entre les deux. Une vision forte transcendera toujours la technologie.

Le piège à éviter : confondre « joli » et « juste »

C’est l’erreur n°1 du spectateur débutant. On pense qu’une « belle image » est une image nette et colorée. Mais une image techniquement parfaite, c’est une image qui sert l’émotion. Une scène granuleuse, sombre et filmée caméra à l’épaule dans un film sur une rupture peut sembler « moche », mais elle est absolument parfaite car elle nous fait ressentir le chaos et la douleur des personnages. L’image est « juste ».

Votre Labo Perso : Comment Recréer la Magie à la Maison

Bon, c’est bien beau tout ça, mais comment en profiter chez vous ? Oubliez les réglages d’usine de votre télé, ils sont faits pour flasher en magasin. Prévoyez 10 minutes, ça vaut le coup.

- Activez le « Mode Cinéma » ou « Filmmaker Mode ». C’est la base. Ce réglage désactive les traitements d’image inutiles pour respecter la vision originale. Il est dispo sur quasi toutes les TV modernes.

- TUEZ la compensation de mouvement. C’est l’ennemi public n°1 du cinéma ! Cette fonction donne le fameux « effet telenovela » ou « soap opera », où tout semble trop fluide, trop faux. Cherchez-la dans vos menus sous des noms comme :

- « Auto Motion Plus » ou « Image Nette LED » chez Samsung

- « TruMotion » chez LG

- « Motionflow » chez Sony

Désactivez-la. TOUJOURS.

- Le son, c’est la clé. Si un home cinéma n’est pas envisageable, un bon casque audio est le meilleur investissement. Pas besoin de se ruiner ! Pour un budget serré (autour de 50€), un Audio-Technica ATH-M20x fait déjà des merveilles. Si vous voulez vraiment plonger et entendre chaque détail, le Beyerdynamic DT 770 Pro (qu’on trouve vers 130-150€ chez Thomann ou Amazon) est une référence de studio hyper accessible.

- L’ambiance, c’est vous. Le plus important. Éteignez votre téléphone. Baissez la lumière. Un film, ce n’est pas un bruit de fond, c’est une invitation.

Le défi que je vous lance !

Petit exercice pour sentir tout ça. Regardez deux scènes (faciles à trouver en ligne) : la scène d’ouverture d’une comédie musicale moderne comme La La Land et la scène de la dispute dans un drame comme Marriage Story. La première utilise un long plan-séquence pour créer l’euphorie et le mouvement collectif. La seconde utilise des coupes sèches et rapides pour hacher l’espace et montrer la tension et la fracture. Essayez de sentir comment votre corps réagit différemment à ces deux rythmes. Racontez-moi ce que vous avez ressenti en commentaire !

L’Amour du Métier

Voilà, un grand film d’amour, c’est ça. Un équilibre incroyable entre une histoire qui nous touche tous, des acteurs qui se donnent corps et âme, et une maîtrise technique immense et souvent invisible. La prochaine fois que vous regarderez un film, essayez de voir au-delà du baiser final. Prêtez attention à cette lumière, à ce silence, à ce rythme… Vous découvrirez une nouvelle façon d’aimer le cinéma : la joie de reconnaître un travail bien fait. Et ça, c’est peut-être la plus belle déclaration d’amour qui soit.

Bildergalerie

Le son est le murmure de l’âme du film. On pense souvent à la musique, mais le design sonore est tout aussi crucial. Le bruissement d’une robe en soie, le tintement d’un verre posé un peu trop fort, le silence assourdissant après une dispute… Ces détails, souvent orchestrés par des sound designers de génie comme Walter Murch (Le Patient Anglais), ancrent la romance dans une réalité sensorielle. Ils créent une intimité que l’image seule ne peut pas toujours atteindre, nous rendant complices des secrets échangés à voix basse.

La bande originale est le cardiogramme émotionnel d’un film d’amour. Elle peut anticiper un baiser, amplifier un déchirement ou célébrer des retrouvailles avant même que les acteurs n’esquissent un geste. Pensez aux partitions inoubliables qui sont devenues des personnages à part entière :

- La valse mélancolique de Nino Rota pour Le Guépard, qui raconte la fin d’une époque et d’un amour impossible.

- Les thèmes entêtants de Michel Legrand pour Les Parapluies de Cherbourg, où chaque note remplace un dialogue.

Le détail qui change tout : La première rencontre, ou

Comment naît la fameuse

- Il accélère le cœur avant le premier baiser.

- Il étire le temps lors d’un adieu déchirant.

- Il crée des parallèles entre deux vies qui vont se croiser.

Le secret ? Le montage. Un monteur de génie sait que l’émotion naît souvent dans la coupe. Parfois, tenir un plan une seconde de plus sur un visage après la fin du dialogue peut en dire plus qu’un long monologue. C’est l’art de sculpter le temps pour servir le sentiment.

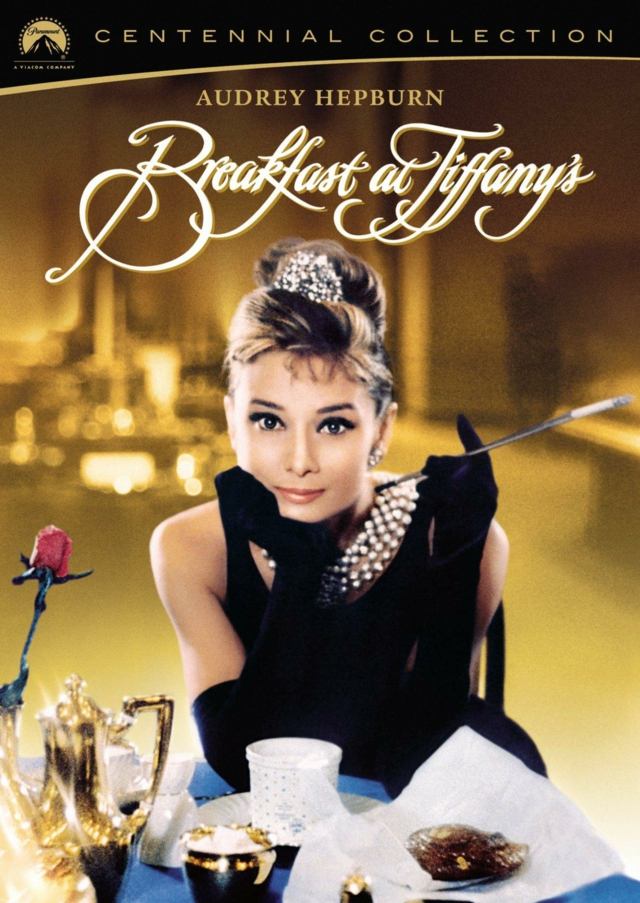

La garde-robe d’un film romantique n’est jamais un hasard. Chaque vêtement est un dialogue silencieux. Pour une créatrice comme la légendaire Edith Head, une tenue devait :

- Révéler la psychologie d’un personnage (timide, audacieux, brisé).

- Montrer son évolution, comme la transformation d’Audrey Hepburn dans Sabrina.

- Créer une harmonie ou un contraste visuel avec le partenaire.

- Devenir iconique, comme la petite robe noire Givenchy dans Breakfast at Tiffany’s.

Paris n’est pas seulement un décor, c’est un argument. La ville lumière est le lieu de tournage de plus de 900 productions cinématographiques et audiovisuelles par an.

Ce n’est pas un hasard. Dans un film comme Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, les rues de Montmartre et le canal Saint-Martin ne sont pas une simple toile de fond. Ils participent activement à la poésie de l’histoire, transformant une romance en un conte de fées moderne. Le lieu devient le troisième personnage principal.

Dialogue à la Howard Hawks : Vif, superposé, plein d’esprit. Dans des classiques comme L’Impossible Monsieur Bébé, les personnages se séduisent à travers des joutes verbales où le rythme est aussi important que les mots.

Dialogue à la Wong Kar-wai : Économe, suggestif, chargé de silence. Dans In the Mood for Love, les dialogues les plus importants sont ceux qui ne sont jamais prononcés, laissant toute la place à la tension et au désir contenu.

Le choix définit le ton : comédie intellectuelle ou drame sensoriel.